新江苏·中国江苏网讯(通讯员 景德中 陆志光)举世瞩目的北京冬奥会闭幕了,但闭幕式上的主题节目“折柳寄情”依然使人心潮激荡,久久不能忘怀。特别是“折柳”二字一下冲上热搜。因为从古以来,浪漫的中国人就会在亲友离别时送上一支柳条,以示挽留,不舍。

你看,灯光出现春天来了,大地绿了。伴随着经典歌曲《送别》,一群舞者在一幅幅垂柳图中翩翩起舞,人们手捧柳枝从四面八方围拢来。他们要把这柳枝送给所有运动员、教练员,送给所有参加冬奥会的朋友,把中国人民的热情和温暖传递给全世界。

在江苏省丹阳市真的有一个地方就叫“折柳”。

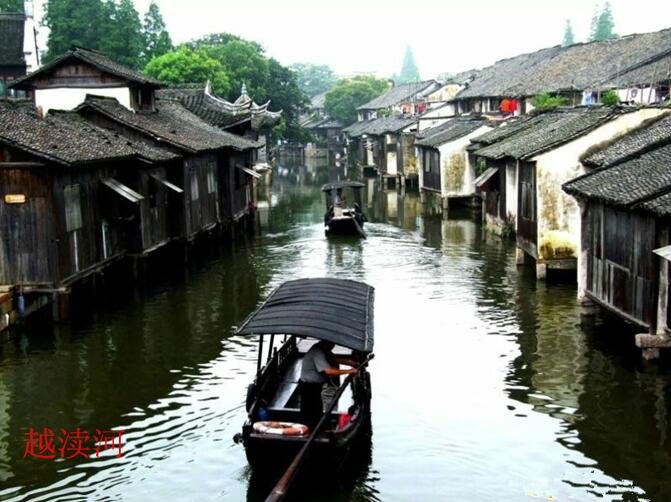

从陵口向南十里地的地方,就是折柳古镇。镇虽然不大,那时候,镇上非常繁华。是十里八乡农副产品和各种小商品的集散地。每十天逢二就有一集。还有二月半,七月三十还是全国性大集(庙会)。而且位于越渎河的水路运输要道口,所以在交通很不发达的年代,折柳古镇的地位就至关重要了。

折柳因一段美丽传说“折柳传情”而得名。

传说,春秋末期,越王勾践,卧薪尝胆,一举灭了吴国,其中就有一段西施和范蠡的爱情故事。

勾践复国以后,功臣范蠡急流勇退和西施就双双驾着小船过了太湖一路西去,来到一座石拱桥边,只见两岸垂柳依依,鲜花满地。于是他们下船上桥,欣赏美景。范蠡顺手摘下了一枝柳条送给了西施,作为定情礼物。

当地的人们知道了这件事,为他们的深情所感动,就在这座桥边立了一个碑,上刻“折柳桥”。

折柳,古来就是一座美丽的小镇。因为这里是大运河通往太湖的要道口,每十天就有一个集场,商贾云集,非常繁华。

小镇的街道呈十字形以桥为中心,两岸依河而建的商铺都是具有水乡特色的吊脚屋。

屋子一半悬空,由木柱支撑在河水中,一半搁在石板岸上。面岸一侧没有墙,只用门板。白天卸下来做生意,晚上关门打烊。

小镇居民特别喜欢到临河茶馆里消遣。三五知己,在窗口选个座位,一边品茶聊天,一边欣赏河中美景。河面上有往来船只,船工有撑船的,有拉纤的;有钓鱼的,从河棚窗口探出一根鱼竿,专心致志地观察着鱼情。好一派静谧祥和的景象。

随着时代的变迁,折柳不再设镇,改成“折柳村”并入了陵口镇。原来的石拱桥也拆了,越渎河也疏浚了,原来的古色古香的老房子都没了,变成了高楼大厦。人们的生活习俗和观念也都发生了变化。折柳人正在追求一种新的生活方式,追求一种更高的生活质量。

来到折柳记得吃上一碗“瞎子”面条。別小看了这一家面店,尽管连店招牌都没有,但只要说到折柳桥,必然会想到瞎子面店的面条。“瞎子面店”俨然成了折柳桥的一张名片。面条是自己轧的,肴肉是自己煮的,汤汁是大骨头自己熬的。究竟有什么秘方,我们不知道。但吃起来,就是与众不同。一碗面端上来,香气扑鼻。吃到嘴里,爽滑而有劲道。再喝一口面汤,吃一块肴肉,唇齿之间就会弥漫着特有的鲜香。再配上一碟生姜丝,一碟雪里蕻咸菜,一小碗光光大麦粥。你就慢慢享受吧!只要有可能,今天吃了明天还会来。以至于吃面的人从早上六点多钟一直到十点钟呢,络绎不绝,座位从来不够。慕名而来的外地人也真不少。

折柳人在陵口镇党委的领导下,为实现自己的梦想,努力学习,跟上时代节拍。一改往日纯农业的单一种植模式,实行科学种田,多种经营,在实现小康的路上迅跑。

稻鸭共作生态种养成为了折柳的特色,这里生产的生态稻米口感好,营养健康,供不应求。折柳的经济收入得到了大幅度提高。

引进外地能人来折柳投资发展,这也是乡村振兴的重大举措。他们请了常州老板来种植的月季花有150多亩,世界各地的优良品种一应俱全。每当4月底5月初月季花盛开的时候,这里成了网红打卡地。此时,繁花似锦,游人如织。

还请了外地师傅来种植莲藕、荸荠。办起了乡村乐园,观赏、餐饮、垂钓等事业全面开花。

现在的折柳,村民收入多了生活条件也好了,保障也较为齐全,村民的幸福感得到了很大的提高。这真是“因地制宜找路子,村民摘掉穷帽子,人人鼓起了钱袋子,环境换成新样子”。

很多游客慕名而来,在“走进乡村看小康”等节目中,大赞了折柳人的聪明智慧和刻苦学习,以及不断进取的精神风貌。