苏州自古以来就是人居天堂,苏式生活的“腔调”令人向往。“相土尝水、象天法地”的阖闾大城、《平江图》展现的“水陆双棋盘”格局、当代坚守的“四角山水”生态空间,都是道法自然、天人合一的人居天堂典范。

苏州也是全国开放平台最为集聚的地区,数次“衣冠南渡”促进的南北交融、“借鉴、创新、圆融、共赢”的“园区经验”,都汇聚在这座海纳百川、兼收并蓄的“开放之城”,“中国最强地级市”引人赞叹。苏州的历史繁华和今日成就都在江南大地上留下了城镇与空间的印记,透过空间我们能够找寻其背后的发展动因和治理密钥,并思考苏州城镇空间治理的未来使命。

务实创新、引领时代的空间治理基因

适应于改革开放初期农村基层强劲的内生发展动力,苏州通过“以工建镇”“自下而上”的方式推动城镇建设发展,这是在当时短缺型经济、要素缺乏流动性的时代背景下苏州城镇空间治理的创造性路径选择,有效支撑了乡村工业化的高速推进,满足了农村剩余劳动力就地吸纳的需要,极大地改善了当时苏州农村的人居条件和生活水平,实现了长达十多年的第一轮高速发展。

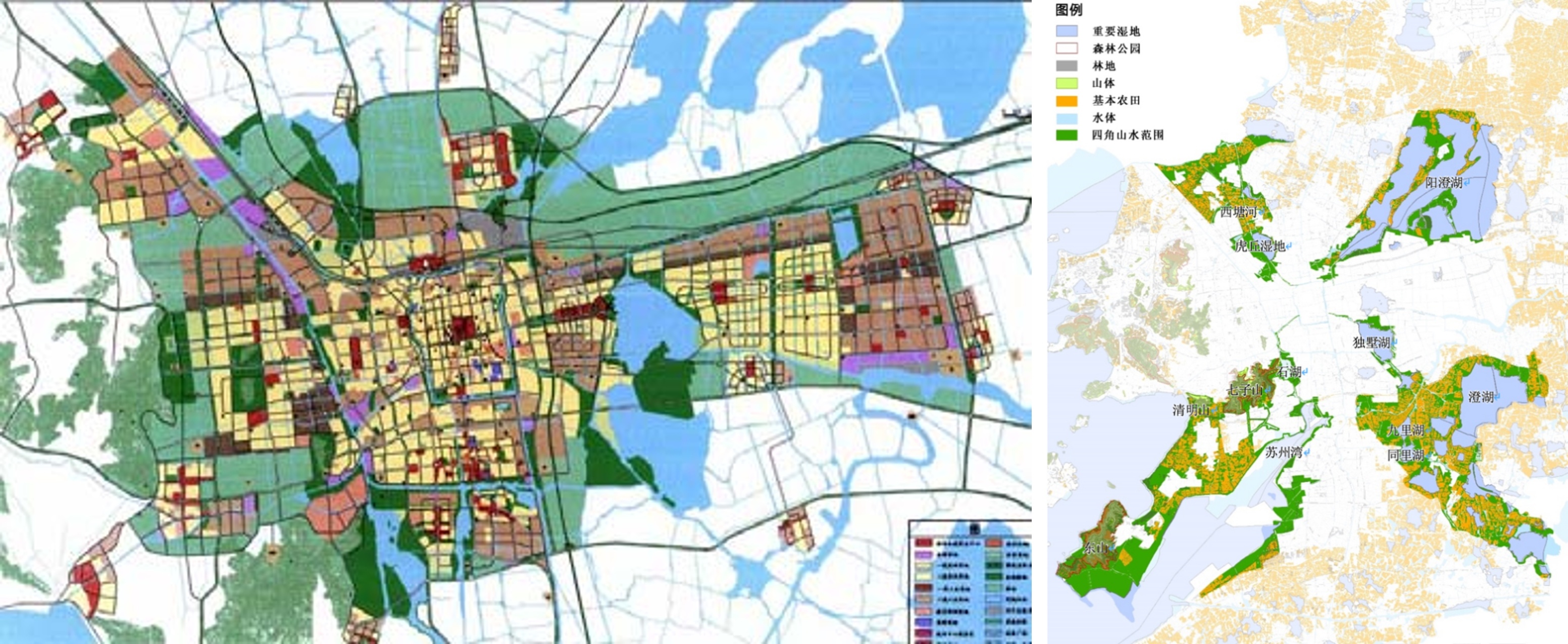

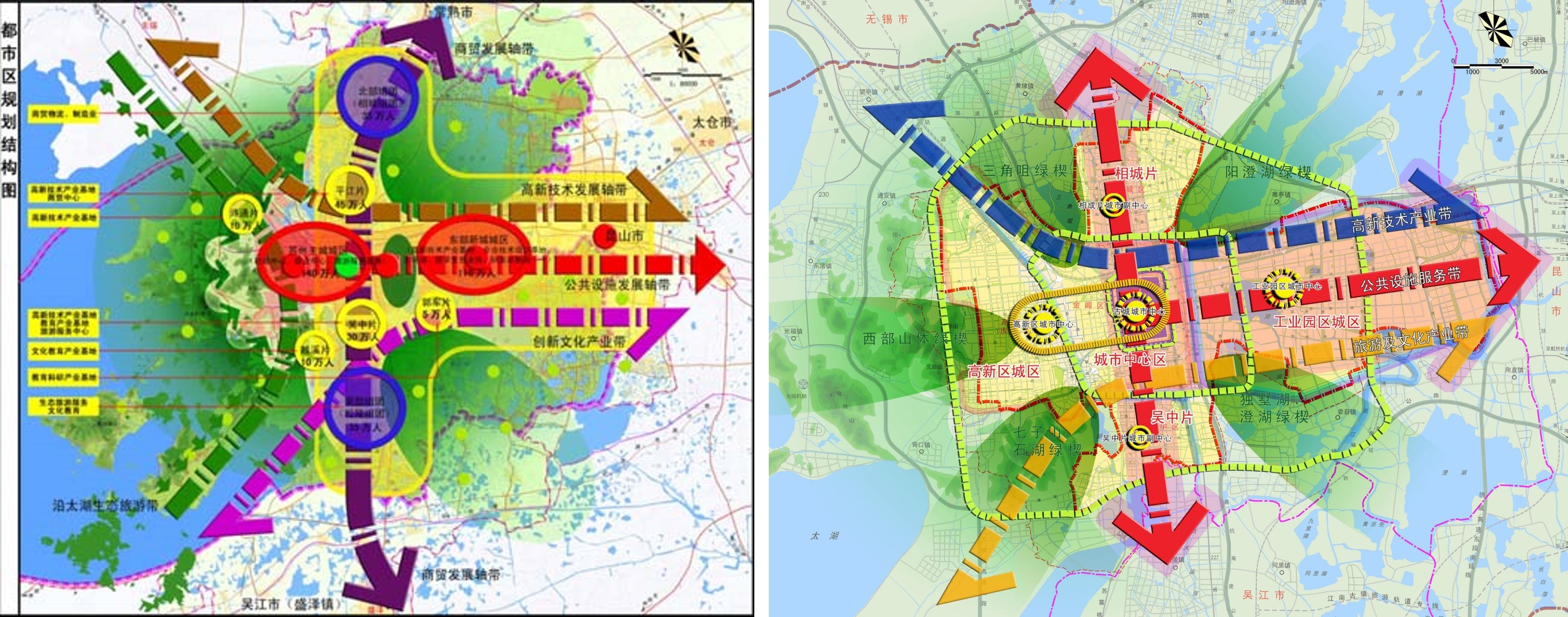

为了适应对外开放后涌入的国际资本对于空间生产规模和效率的要求,苏州自觉突破既有小城镇发展的思维框架,借鉴吸收新加坡等国际先进城市空间治理经验,以城市、园区为单位进行资源配置,通过高水平规划、集中投入、高标准建设基础设施,推动“园城一体”“产城融合”发展。这是在科学规划基础上发展现代工业并催生现代城市发育的现实路径,率先走出了一条保护与发展双赢的空间治理道路,实现了苏州城市空间生产效率的提升和空间结构的优化,有力支撑了苏州成为世界工厂,“一体两翼、四角山水”的大城市格局骨架和山水环境关系一直延续至今。

1996版苏州市城市总体规划中心城区用地布局规划图(左)苏州四角山水生态要素(右)

2007版苏州市城市总体规划都市区空间结构规划图(左)2011版苏州市城市总体规划中心城区空间结构规划图(右)

进入新世纪,为解决城乡发展中“只长骨头不长肉、富GDP不富民”的问题,苏州在农村集体资产、农村承包土地、农村生产经营方面推进“三大合作”改革,率先探索“三集中”“三置换”“片区统筹”等方式创新。苏州“城乡一体化”发展改革,深刻推动了城乡空间格局的新一轮重构优化,实现了空间利益的再分配和生产效率进一步优化,破除了户籍、社保、就业、公共服务等影响城乡之间要素流动的制度约束,使农村居民更好地享受到城镇化红利,城乡之间的均衡发展程度不断提高,让城市与乡村各美其美、美美与共。

吴中区金庭镇蒋东村保留水乡肌理建设集中农村居住社区、保护传统村落

肩负起面向未来的国家战略使命

苏州要“代表未来的发展方向”,应从中华民族现代文明中审视自身责任担当,雄辩自身发展使命。

当好国家外循环的窗口。一个国家或经济体,外循环始终是打破自循环体系耗散、破解内循环中痛点和弱点的钥匙之一,也是同国际技术、市场接轨的最重要场景,具备旺盛创新需求、海量应用场景和突出产业配套优势的苏州,必将是国家外循环的重要窗口。

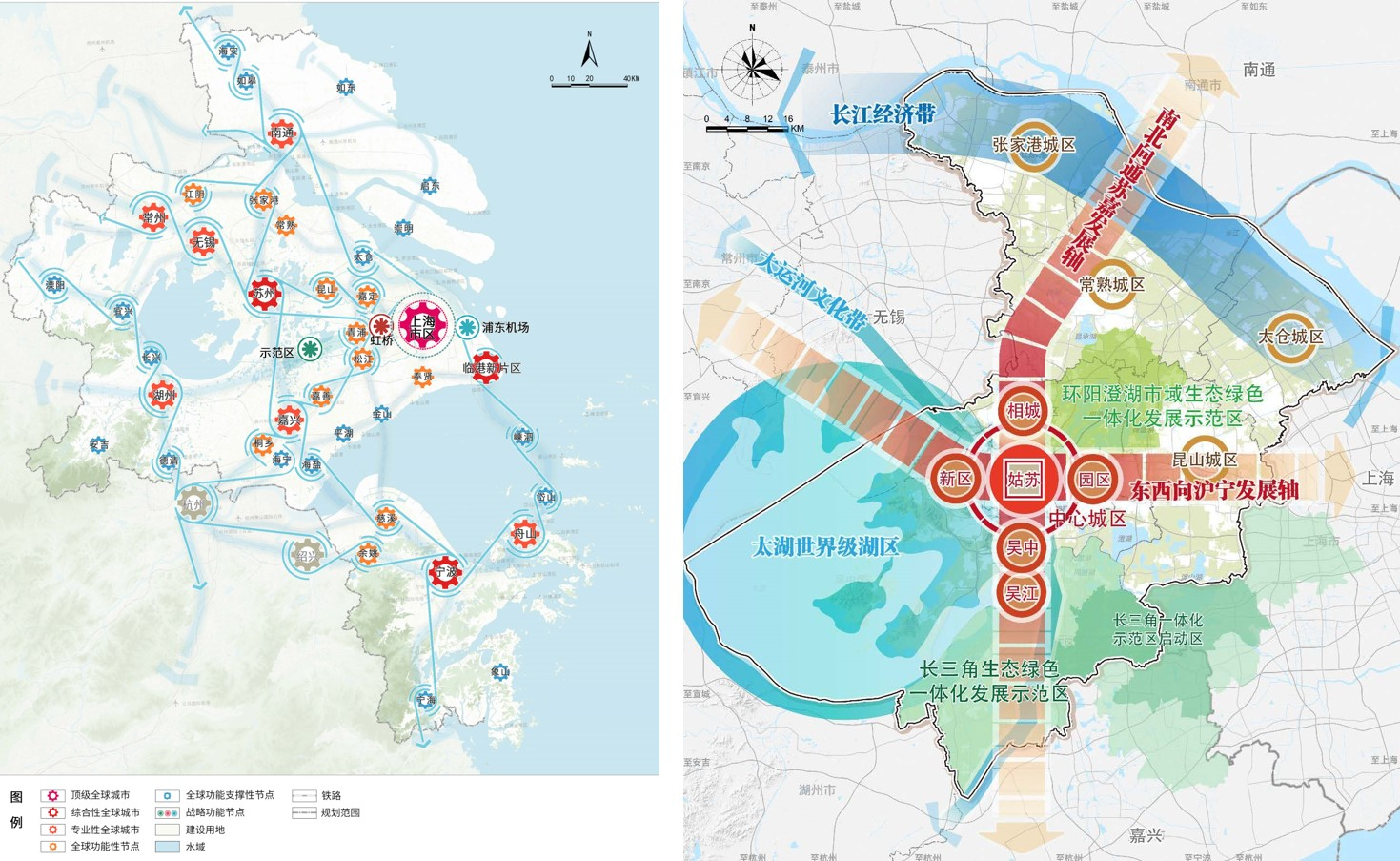

打造全球城市网络中的枢纽。在长三角核心区域的一体化进程明显加快的当下,苏州有责任承载上海全球城市部分核心功能,引领苏锡常、苏锡通都市圈发展,担当国家参与全球城市竞争、引领区域发展的枢纽。

讲好中国式现代化城市建设的“苏州故事”,成为世界人文叙事的样本城市。现代化城市叙事是城市集体记忆“讲述”与城市空间“塑造”的集合,具有生命力的场景、故事可以为城市带来流量、吸引人才、集聚动能,空间叙事活力是现代化城市全球影响力的外显。

扛起创造中华民族现代文明城市范式的历史责任。将苏州文化中的韧性、耐心、定力融入苏州1800万服务人口、超大规模城市组群的空间生产与治理,必将创造出具有苏州烙印的城市建设范式、迸发出属于苏州的城市文明,成为中华民族现代文明城市篇章的重要构成。

探索中华民族现代文明的空间治理新经验

未来的全球竞争,正在从城市的单打独斗转变为全球城市区域的竞争。苏州要致力于构建沿太湖、沿江、南部水乡、环阳澄湖、大运河苏州段沿线等五个重大战略空间,完善“丰”字形骨干交通网络,推动虹桥国际开放枢纽北向拓展带、G60科创走廊、环太湖科创圈建设,以“联系周边、融入上海、对接全球”的“超级联系人”的姿态,主动对接上海、引领苏锡常通共同参与全球城市竞争。

构建区域协同创新体系是对产业、人才、资源、制度的综合考验。苏州地处我国科技资源最丰富、产业结构最完整、交通网络最发达、国际合作最广泛的长三角地区,通过着力打造沪宁发展轴和通苏嘉发展轴两条产业集聚轴线,整合区域最强主体、最优要素、最大资源,实现“产业在沿江转型、创新在城区集聚”。

上海大都市圈功能体系规划图(左)苏州市域国土空间开发保护利用格局(右)

城市产业空间作为城市生产活动的集中地,要将“控制企业去哪里”转变为“吸引企业来这里”。通过在效益门槛的基础上叠加战略导向,有针对性地保障经济双循环“支点”企业的产业空间供给,例如能够激发产业活力的“鲶鱼效应”企业、引领全球制造业转型的“灯塔企业”以及外资企业总部和研发部门等,大力推动外资向“生产+研发”“生产+总部”方向转变。

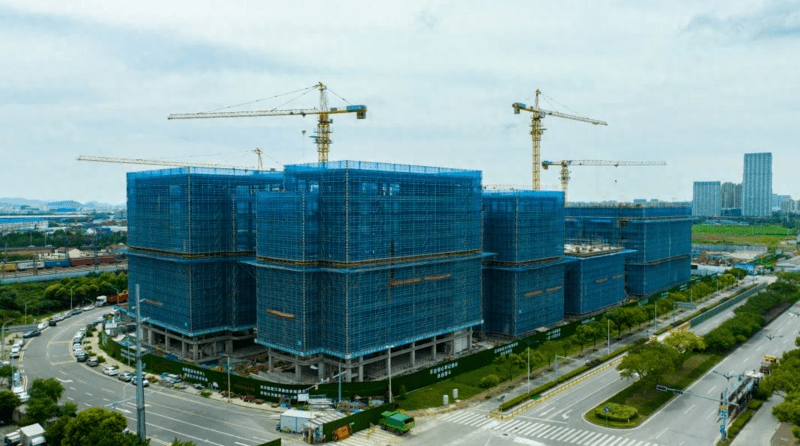

苏州要适应产业创新所需要的空间组织方式,将城市产业空间供给的“大区块”转变为功能配置多元、空间组织灵活的“小单元”。响应“一栋建筑就是一个创新社区”的空间需求趋势,以“小尺度、高密度”的产业空间配置,探索构建开放型产业生态圈,实现“上下游就在上下楼”的极致化功能混合,发掘“微创新”“微制造”空间,为盘活古城存量空间资源,激发小微空间的“创新价值”。

建设中的联东U谷·姑苏数字科技产业园

适应创新人群的工作生活方式,整合城市资源、环境,吸引各类创新要素汇聚交融,以产业链、创新链、资金链、人才链“四链”深度融合为导向,在社区中提供更多介于家和办公室之外的“第三空间”,按照“国际化、多功能、苏式范”标准,建设高品质人才社区,构建起“15分钟‘工作+生活圈’”,打造苏州人才创新创业的温暖港湾,实现单一功能的居住片区向复合街区转变。

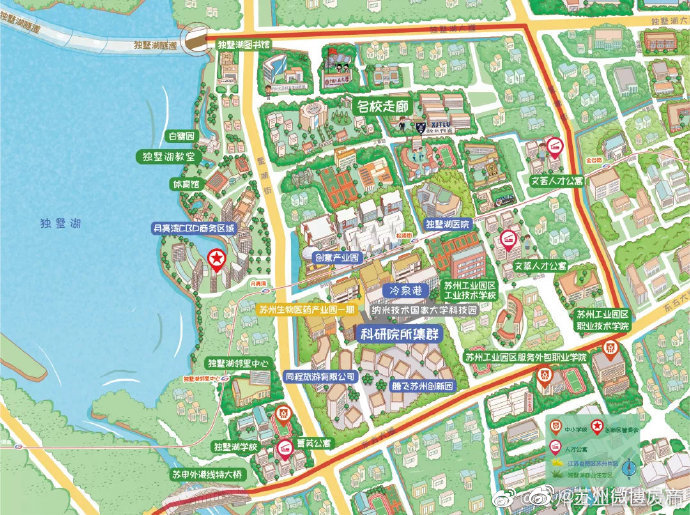

苏创湾·独墅湖科创湾人才社区

将产业创新与城市生活、消费场景相结合,利用光电子、芯片、智能制造等苏州优势创新科技产品,构建面向城市生活的应用、测试、体验场景,实现创新与城市的全方位黏合。

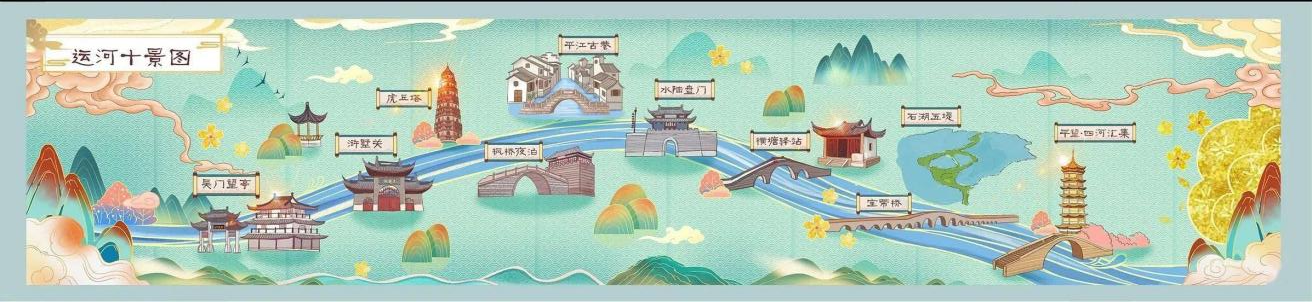

作为大运河“最精彩的一段”,苏州拥有古城文化核心、六段主题展示带、十八片集中展示区,以及上百个多元文化展示节点。以“中而新、苏而新”的“苏式”空间审美为导向,激发城市文化场景的空间生产力,营造如平江路、拙政园、苏州中心等文化场景和文化地标,打造古城、沿大运河、环金鸡湖等一系列“空间文化产品”,让“小桥流水,粉墙黛瓦”的传统城市风貌与“繁华精致、活力时尚”的现代城市风貌交相辉映。

“运河十景”等文旅IP,点亮文化新空间、激活城市新经济

未来,苏州还需提供更加包容、混合、复合、交融、富有活力的城市空间,着力增加多类型、高品质、可负担的住房供给,增加交往空间、学习空间、创业空间、共享空间的包容性空间,提升全年龄人群对苏州的归属感,推动城市人口高质量发展。