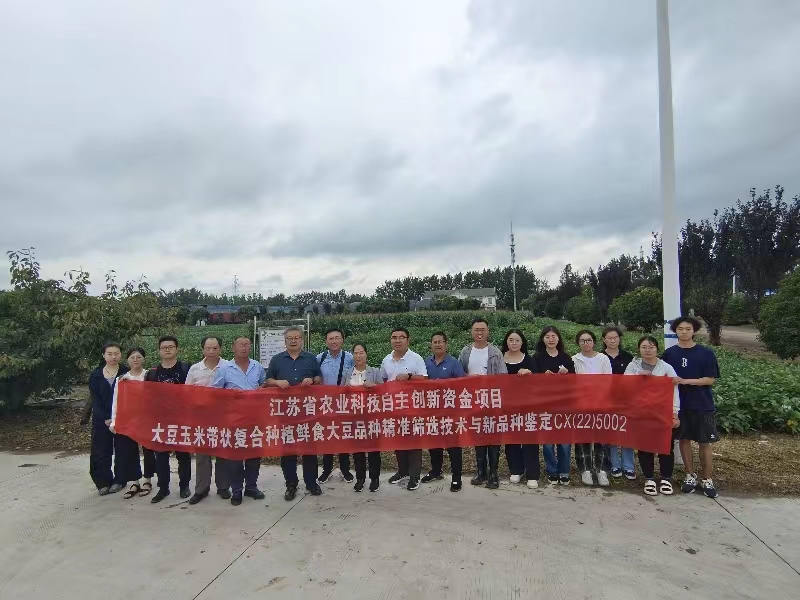

大豆玉米带状复种是我国近年推广的新型耕作技术,既能保证玉米不减产,又能实现增收一季豆,有利于我国的油料安全。为推进江苏省农业科技自主创新资金项目“大豆玉米带状复合种植鲜食大豆品种精准筛选技术与新品种鉴定[CX(22)5002]”的顺利实施,9月13日,江苏省农科院经作所在淮安市举办“大豆玉米带状复合种植关键技术研究与集成示范”培训会议。江苏省农业技术推广总站俞春涛科长,江苏省农科院经作所副所长、副书记邵明灿,江苏徐淮地区淮阴农科所副所长孙苏阳、淮安市农技推广中心副主任李必忠,以及淮安市淮阴区、盱眙县、涟水县大豆玉米带状种植大户及农技人员共计50余人参加了本次会议。

会上,江苏省农技推广总站俞春涛在题为“大豆玉米带状复合种植推广策略”的报告中指出,推广大豆玉米带状复合种植的初衷就是“稳玉米、扩大豆”,并且要恪守“两个不能”“两个必须”的技术原则。“两个不能”即品种搭配原则不能变(耐荫抗倒大豆品种与紧凑抗倒玉米品种搭配),玉米大豆间距不能低于60厘米。“两个必须”即玉米密度必须与当地净作玉米一样;玉米单株施氮量必须与净作玉米单株施氮量一样,大豆不施氮或少施氮。针对机械化生产存在的问题,他建议全面推广适宜当地的专用播种机,积极改装割幅宽度比玉米带之间宽度小10~20厘米的稻麦收割机。

如何提升大豆的单产水平?江苏省农科院经作所陈华涛研究员表示,应选择优质高产大豆品种,如通豆13、苏豆18、苏豆26、苏豆30、徐豆20、淮豆16、淮豆13等。同时,他推介了大豆“一二三”高产栽培技术,即“一播全苗”“二肥”“三水”。他表示,播种难是大豆生产的一大难题,生产上缺苗断垄,疙瘩苗现象较为普遍,“苗匀苗齐”是大豆高产的基础,采用大豆免耕覆秸精量播种,可确保“苗匀苗齐”,实现“一播全苗”。在施肥方面,应把握两个关键施肥节点,底肥和鼓粒中后期叶面肥。在水分管理方面,三个关键时期的水分供应也很重要,包括播种保苗水、开花结荚水和鼓粒水。此外,他还介绍了大豆常见病虫草害及应对策略。

今年6月下旬至7月上旬雨水偏多,部分大豆玉米带状复合种植出现渍害和涝害,严重影响大豆玉米的生长,8月台风暴雨,致使大豆玉米小部分受淹,严重影响大豆玉米生长。那么玉米遇到渍害和涝害该如何应对?江苏徐淮地区淮阴农科所顾大路研究员作题为“大豆玉米带状复合种植逆境防控技术”的报告中表示,首先是要排除明水,降低渍害,接着要根据苗情,进行分类管理。如拔节前后的玉米,要及时撒施速效氮肥,促进玉米恢复生长,也可喷施黄腐酸类等生长促进剂,增强玉米根系活力;提前喷施化控调节剂,可提高抗逆性,减轻涝渍害对玉米的影响。大豆落花落荚是影响大豆产量的主要因素之一,对此他认为,除了科学选种、肥水管理外,合理使用植物生长调节剂,可促进大豆植株的生长发育和保花护荚,从而保证产量。

江苏徐淮地区淮阴农科所李曙光现场推介了优质高产抗病大豆新品种“淮豆16”,具有高蛋白、高产量、大籽粒、抗病性好、适合机收等优点,具有良好的推广应用前景。

江苏省农科院经作所副所长、副书记邵明灿认为,本次培训内容丰富实用,涵盖了目前大豆玉米带状复合种植生产上所遇到的难点,如作物生长过程中关键时期、关键地域、关键技术的辅导,常规病虫害及新生病虫害发展趋势,大豆玉米机械化生产存在的问题及对策等,是一场实实在在的科技盛宴。

江苏省农科院经作所张红梅副研究员介绍,在大豆玉米带状复合种植条件下,能够实现鲜食玉米基本不减产,同时又多收一季鲜食大豆,每亩地可多收鲜食大豆荚500~1000公斤。但是,由于大豆是喜温喜光作物,在与玉米高秆作物间套作种植过程中,大豆受到弱光胁迫后影响大豆的形态性状、产量构成和产量等。因此,筛选强耐荫性、抗倒伏、适合株型和生育期、适于机械化收获的有限结荚习性的鲜食大豆品种,是提高大豆玉米带状复合种植竞争力重要途径之一。依托江苏省农业科技自主创新资金项目“大豆玉米带状复合种植鲜食大豆品种精准筛选技术与新品种鉴定”,项目组开展攻关,短短一年时间,已经取得了显著成效。

“今年4月,我们选用鲜食玉米品种苏科糯1801与42份鲜食大豆品种,采用大豆玉米4∶2模式进行试验播种,筛选出苏早2号、淮鲜2106、苏春HT-37和K丰87-5等4个符合带状复合种植要求的春播鲜食大豆品种,平均产量分别为558.6 公斤/亩、526.7 公斤/亩、531.4 公斤/亩、527.1 公斤/亩,分别达到纯作条件的70%以上。其中,苏早2号在江苏省已大面积推广应用。”张红梅告诉记者,项目组还筛选出多个强耐荫品种(系),并建立了黄淮海地区春大豆耐荫性评价数学模型,为进一步推广好大豆玉米带状复合模式打下了坚实的基础。